9月27日

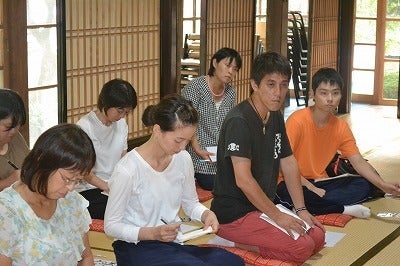

森日和先生を善住寺にお迎えしての『ひより塾一年間講座・第4回長月』が開催されました。

↓ いつもの如く、ご挨拶から始まります。

↓ みなさん座布団に座りました。

先生のトークです。

つかみは、「聞こえていない世界もある」というお話でした。

地球はすごい速さで回っていますが、よく私たちは振り落とされないものだな~と思います。そして回っている地球からはものすごく大きな音が鳴っているそうです。

それが聞こえると耳がつぶれてしまうので、聞こえないようになっているんですね。

人間は聞きわけているんですね。聞こえてない世界もあるということです。

さらには、「御子(みこ)」というひより先生の潜在意識ネームのことから、結婚願望のこと、占いで「あなたには結婚している暇はありません。でも結婚したければすればいいですよ。カルマが来世に残るだけですから」と言われたことなどを散りばめ、自身の使命は「たくさんの御霊(みたま)を救うこと」と信じる道を進んでおられることを明かしてくださいました。

ですが、

結婚、今でもしたいんですよ!

という強調もございましたのであしからず☆

そして今回も「日本という国を好きになることにより、自己の肯定感を高めて欲しい」という先生の「実は!」という史実の紹介があります。

人には人柄があり、国には国柄があります。国柄を学ぶ機会はあまりありません。

特に女性は歴史・政治に疎いです。

そういう機会をもっともっと作りたいのです。

日本人とはなんなのか。

日本人とは何物なのか。

それを歴史を通じても知ってほしいのです。

そう日和先生は熱く語られるのです。

博多の歴女と言われる白駒妃登美さんとの出会いもお話されました。

昼間はひより塾の0期生であり、夜は日和先生の方が生徒で白駒先生の講義を受けていたそうです。

僕も少しづつ日本の歴史の重要性を感じてきつつあります。

さて、その史実とは「日本の功績を辿る旅」という川端さんという方のレポートに基づく、インドネシアのプルノモさんのお話でした。

日本がインドネシア独立に果たした功績はとても大きなもので、日本軍から受けた教育はとても誇らしいものだったということです。

インドネシアに伝わるこんな神話があります。

「我らが王国は、白い人々に支配される。この白い人々の支配は長く続くが、空から黄色い人々がやって来て、白い人を駆逐する。この黄色い人々も、我らが王国を支配するが、それはトウモロコシの寿命と同じくらいの短い期間だ。」

その予言を日本人が現実のものにしてくれたと、インドネシアの人々にとって日本への大きな敬愛があるそうです。

なにより、日本はインドネシアを支配した後も日本語を強要しなかったといいます。

先生は以前にもこのことを話しておられました。

言葉はその国の国民性。言葉を奪われなければ国は守れます。

国家とは国土のことではありません。

それを証明した国があります。2000年間国土を奪われながら2000年後に国家を取り戻した国。そう、イスラエルです。

なぜそれができたかというと、国家を失わなかったから。

言葉を奪うということは、国家を奪うことになるのです。

そう、日本軍は、インドネシアから言葉を奪わなかったのです。

「生かすも殺すも言葉なんです」と先生は力を込めます。

それはイコール私たち日本人は、「やまとことば」に日本という国家があるのだというところへ繋がって行きます。

植民地支配から独立戦争を経験されたプルノモさん。そんな現地の人が持つ日本への敬意に満ちた生の言葉が、我々に日本人としての誇りを伝えてくれるのです。そんなお話でした。

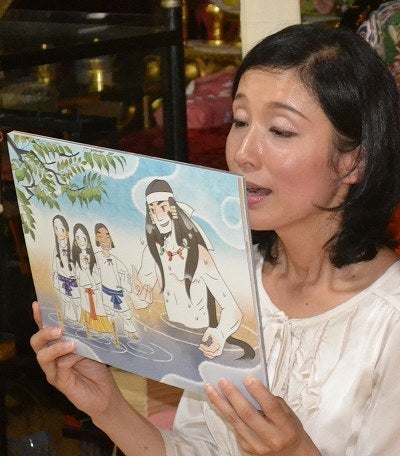

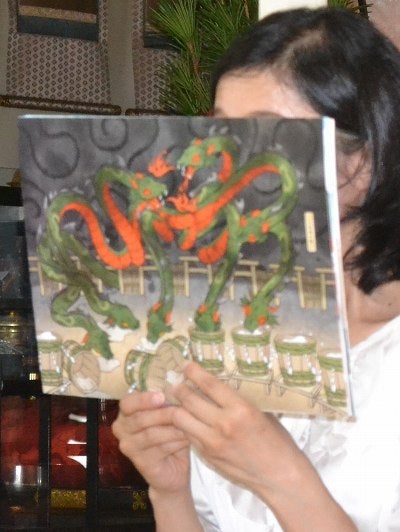

そして、満を持して「古事記の紙芝居」登場です。

みなさん、首を長くして待ちましたね(笑)

実は僕、古事記が結構好きだったりします。2年前にフリーランス神主である鎌田東二先生から講義を受けたときからの興味ですが。

↓ まずは「国生み」。

↓ まず三柱の神様がお生まれになったそうです。

↓ その後たくさんの神々が高天原(天の世界)にお生まれになりました。そしてイザナギとイザナミという男女の二神も登場です。「誘(いざな)う」神様ですね。

↓ 世界を造ることを命ぜられたイザナギとイザナミの二柱の神様は、まだ固まっていない天の下の世界を矛でぐるぐるとかき混ぜたそうです。するとオノゴロ島という島ができたといいます。

↓ オノゴロ島に二神は天下り、天御柱を建てられました。そしてこの御柱の周りをまわって出会うことで顔を合わせることで結婚の儀式を行います。

しかしイザナミから先に声を掛けたら貧弱な子供しか生まれなかったので、もう一度やり直したといいます。今度はイザナギから声を掛けたとのこと。すると立派な子が生まれたそうです。

これはやはり男性から女性に声を掛ける、つまり告白するって方がやっぱりいいのかな~って僕は思いながら聞いていました。

また子供も見る紙芝居ですから、性のリアルな部分は省かれているようですね。

実際にはお互いの身体がどうなっているかという記述もあります。

イザナミ「私の体は1ヶ所だけ足りず穴ぽこがあります」

イザナギ「私の体は1ヶ所だけ有り余って飛び出し突起がある。そこで私の余ったところでお前の足りないところを塞いで生もう」

このあたりあげまん道のちゃみさんがよくおっしゃってますね。「女は凹み。身体だけでなく心も同じ。降伏することによってそのアワの凹みからサヌキの愛が流れ込む」と。

↓ 二神は国を生みました。最初に生まれたのは淡路島なんですってね。

どんどん島ができていき、ついには本州もできました。

↓ しかしイザナミは、自身の生んだカグツチという火の神に焼かれて死んでしまいます。

黄泉の国へ逝ってしまったイザナミを迎えに行くイザナギ。一緒に帰ろうといいますが、もうすでに黄泉の国の食べ物を食べてしまったから帰れません。それでも黄泉の国の神様に許可をもらって来るから私の姿を見ないでくださいというイザナミ。

見ないで下さいと言われると見たくなるのが心情なんでしょうか。イザナギはそのウジが湧き蛇がまとわるその醜い姿を見てしまい、一目散に逃げ出します。

↓ 「よくも恥をかかせてくれたな」と鬼女たちにイザナギを追わせます。その都度つる草を投げブドウに、くしを投げて竹の子にかわり、それを食べている隙に逃げていきます。

そして最後に「もも」を3つ投げつけて退治します。前回も先生は触れましたが、「も」「も」という茂という言葉の生成のエネルギーが重なった果物であるということですね。

これが鬼退治は桃太郎というところに繋がるのですね。昔話って深いな~。

そして鎌田東二先生が「この恥というのはすごく重要な感情であるが、やっかいなものである」ともおっしゃっていたことも記憶に蘇りました。

イザナミ「一日1000人殺してやる」

イザナギ「一日1500人生んでみせよう」

こんなやり取りがあったのですね。最近はこのバランスが崩れてるな~と感じます。

うちの町内では1人生まれて10人死んでるし・・・とか毎月の町の広報誌の図が脳裏に浮かびました。

↓ 逃げ切ったイザナギは、禊によってアマテラス、ツキヨミ、スサノオを生みました。

ということでこの場面にて「国生み」の終了です。ぱちぱちぱちぱち。

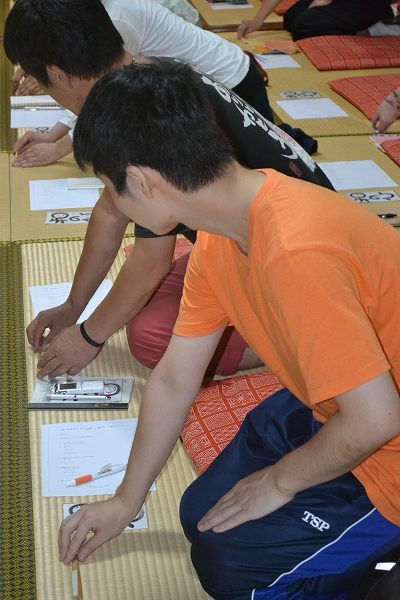

↓ みなさん一生懸命メモしています

↓ 続いて、もう一つ読んで下さいました。

「天の岩戸とヤマタノオロチ」

↓ イザナギは、アマテラスに高天原を、ツクヨミには夜の国を、スサノオには海原をそれぞれ統治するように命じました。

↓スサノオは黄泉の国にいるお母さんのとこに行きたいと泣いてばかりで、世界に災いが広がってしまったため、イザナギから追放されてしまったそうです。

去るにあたってアマテラスにあいさつをしておこうと向かいますが、国を奪いにきたと疑われてしまいます。アマテラスは武装をして待ち受けました。

↓ スサノオは自分の潔白を証明するために誓約(うけい)というあらかじめ約束事をきめておいて行う占いをします。アマテラスの持ち物から5人の男の子が、スサノオの持ち物から3人の女の子が生まれます。

私から生まれたのは女の子なので、身の潔白を証明できましたねとスサノオは言ったそうです。そんな約束事を先にかわしていたということなのでしょうね。

このシーン、実は僕にとってすごく大きな宇宙の采配を感じているんです。

11月に西川八月さんが企画してくれた僕とちゃみさんの対談の舞台が出雲です。

出雲はスサノオの地。男性が関わっていく新たな流れとしては最適な場所だと意味付けていました。そしてこの地でスサノオを写した僕が、アマテラスを写したちゃみさんと出会うような気がして古事記を調べると、この誓約(うけい)の記述を見つけ出したんです。

僕は女の子3人の父親、ちゃみさんは男の子5人の母親。「すご~い!なんだか運命的ですね。」と二人で話していたところでした。

このタイミングで日和先生が読んで下さることにも、なんともいえない感動が込み上げます。

↓ しかしスサノオはその後様々は暴挙を働きます。怒ってしまったアマテラスが天の岩戸に引きこもってしまわれ世界は闇に包まれました。

「天の岩戸は子宮のメタファー(比喩)である」とも聞いたことがあります。深いです。

そんな真っ暗闇の中、アマノウズメが舞います。

なんでも、おっぱいも女性器も丸出しで情熱的に踊ったとか。そして周りで見ていた神々が大いに盛り上がったということです。

↓ なぜそんなに楽しそうなんだろうと、アマテラスが姿を現しました。世界に光が戻った瞬間です。

余談ですが、心屋仁之助さんはカウンセリングで人を救おうとしなくなったと言います。自分たちが楽しそうにしてたら、拗ねてた人達もなんか楽しそうだな~と出てくるだろう。だから自分たちが目一杯楽んでたらいい。名付けてアマテラスカウンセリング!!とおっしゃっていました。僕はそれが素敵だと思ったんですね~。

今日改めてそれを思い出しました。

↓ 追放されたスサノオ。その後も荒れ続けていたようですが、やがて出雲の国に降りたちました。

そこでクシナダヒメを嫁にもらうことを条件に、ヤマタノオロチ退治をします。

僕はこのシーンだけは小学校の頃に絵本で読んだことがあります。8つの樽に強いお酒を入れておいて、酔っ払って寝てしまったヤマタノオロチを切り刻むのです。

↓ そしてスサノオはクシナダヒメと結婚しました。

荒れていたスサノオはここに来ると気分がすがすがしくなると言って、この出雲の地に宮を建てて暮らされたそうです。

その時読んだ歌が日本最古の歌と言われていると鎌田東二先生はおっしゃっていました。

「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣作る その八重垣を」

これで第二部「ヤマタノオロチ」もおしまいです。

改めて古事記ってとてもおもしろいな~と思いました。

そして今回の本題に入ります。

一、贈答とは

二、なぜ包むのか。「つつみ」に込められた想い

三、なぜ結ぶのか。「むすひ」に込められた想い

四、なぜ熨斗をつけるのか

五、贈り物を郵送するときの注意点

そもそも贈答とは神様への贈り物であり、神様に贈るに値する贈り物、神様に喜んでいただくためにはなにがよいかと考え贈ることが本来の意味であると先生はおっしゃいます。

なぜ包むのかというと、穢れたものは奉げられないので清浄結界するからだそうです。

なぜ白で包むかというと、白は穢れのない色で、というのも全ての色が混ざると白になるためだそうです。

ですから真っ白な紙(紙は神)で包み、水引を結ぶことによって、中の品は清浄なものですと言う意味を込めるのです。

とにかく手は穢れており、直接渡すことなど怖れ多いものであることから、さらにお盆に載せ、袱紗(ふくさ)で包んでお渡しするのだそうです。

袱紗とは贈答用の風呂敷のことです。

「つつみとは【つつましい】の語源であり、二重に結界までしてそこまでして相手にもらってほしいという心、それが「つつみ」なのですと日和先生も言葉に力がこもります。

↓ 風呂敷を開いて中の金封を取り出します

↓ 取り出し方も美しいです。四隅全てを裏に折り込むのです。穢れを全部後ろにしておいて、中の穢れなきものをお渡しするのです。

↓ お盆は慶事では赤、弔事では緑を上に向けます。実際はこの上に金封が載っています。

↓ セッティングは金封を自分の方に向けるのですと、もう一度包むところから教えて下さいます。

金封は表と中身の格を合わせて下さいねとのこと。

お札の向きは、人物の顔が上に来るようにと言われて以来、先生はそうされているそうです。

小笠原流では顔が下だったとのことで、これはどちらでも自分がいいと思った方でよさそうだな~と思いながら聞いていました。

↓ 包み方も「悲しみの涙は地に沈む」ようにと、「喜びは天に昇る」ようにと包むそうで、弔事は下から先にたたんでから上をかぶせ、慶事はその逆になるということです。

忘れそうなのでネットから画像ひっぱってきました。

↓ ゆるゆるには包みません

「ふろしきは結局ほどくのに美しく包みます。それにとてつもない無常を感じるんですよね~」と日和先生はしみじみ。「だから今が大事です」と続けられました。

さてそれでは、その流れに沿って実践します。

↓ 受付の前に立ちましたら、まずご挨拶をします。

「本日はまことにおめでとうございます」

「本日はこのようなおめでたい席にお招きいただきましてありがとうございます」

そして芳名帳に記入します。

↓ 少し下がり、身体を正面からずらします

↓ 風呂敷を裏側に折り込んでいきます。

↓ 綺麗に四隅全てを折り込みました。

↓ 正面を向き直し、自分の方に向いている金封をで二回で回し(右転)、相手の方に向けます。お盆は回しません。上の金封だけ回すのです。

金封は、少しだけ前を出して相手に見入っていただきます。

↓ 「お心ばかりではございますが、どうぞお受け取りください」のようなことを述べてから、お盆を差し出し上の金封だけを受け取っていただきます。

↓ 取ってくださらない場合は自分で手渡しするそうです。

↓ みなさんものすごく熱心です。

↓ 次に「むすひ」についてです。

「むす」とは生成発展していくというやまとことばの意味が込められています。君が代の「苔のむす」などが使われている例になります。漢字にすると「生す」とか「産す」と当てはめられるようです。「ひ」とは「美」とは「日」と表され、御霊(みたま)を意味します。

「あなたさまの御霊(みたま)が生成発展していきますように」という祈りが込められたのが「むすひ」の心なのだそうです。

水引の色は、慶事は赤白、赤金、金銀などであり、弔事は黒白、黄白、白白、銀銀などがあるのですね。例えば黒白だと悲しみが強い場合、そしてその悲しみを弱める時には黄白を使う。最近ではお葬式を黒白で、法事を黄白にしたりするそうです。

本数は奇数。中身の大小で本数は決まるとのこと。

↓ 結び方は「もろなわ結び」「鮑結び」「真結び(結び切り)」があります。直線は男性性、曲線は女性性、結びにも陰陽調和が込められています。そして日和先生は、陰陽のバランスの大切さを、桃太郎はなぜ弱いお供を選んで鬼に勝てたのかというお話を通じて、やまとことばの陰陽で説明されました。

もろなわ結びは、何度も起こってほしいことの時に使います。結婚の時やお葬式などは間違って使わないようにしてほしいとのことです。

鮑結び、真結びは一度結んだらほどけない結び方ですので、一度きりであってほしいことに使います。出産や合格祝いでは使わないようにしたいものです。

いろいろと難しいですが、深いですね。

そして続いて熨斗について日和先生が説明されます。

熨斗とは元々熨斗鮑のことを指します。神様への好物である鮑を贈り物にすることからきているんですね。贈り物の格を上げるために熨斗を付けるんですね。

ちなみに熨斗(鮑)自体が生物という定義になりますので、生物(果物など)を贈る場合には熨斗を付けないそうです。

お見舞いにも付けません。

↓ 「熨斗はこの金色の部分だけですよ~」と先生。

↓ 熨斗紙、熨斗袋についた熨斗(中に包んであるのが熨斗鮑)

今では熨斗紙になっています。

「便利なものを見つけた時は要注意です。略されていますから!」と先生が強調されます。

僕もそこは同感です。

便利さを手に入れると、その分何か大切なものを失っていますから。

「贈りたい物」に、「目録」、「水引」、「熨斗」を添えて贈るのが本来であったそうです。

この4つが略されて、今は封筒に全てが貼りつけられています。

熨斗紙に書く言葉は「松の葉」などと書きます。「ちょっとした贈り物」「お心ばかりの」という意味だということです。

お見舞いの時には、「熨斗なしの熨斗紙を付けて下さい」と言わなければならないということも注意されました。

なんだそれ。まるで「クリームソーダからアイスクリーム抜いて下さい。」「ってただのソーダ水やんけ!」みたいな可笑しさがあるな~って思いました。。。

また、内側に熨斗を付ける方が格が高いそうです。外側に付けるのは、粗品とか会社の付き合いなど見えた方がよい場合は外熨斗だとのこと。

最後に贈り物を郵送する時の注意点をお聞きしました。

お中元やお歳暮などは、本来はご挨拶のためのものです。目上の方に直接ご挨拶することが目的であったのに、物だけ贈ってしまうのは失礼にあたります。

物を贈る少し前に、お手紙を書いて送っておきましょう。

日頃のお礼と、何を贈るかお伝えしておくとよいでしょう。

手紙を書くということは難しい分だけ楽しいものです。

男性の場合は「拝啓―敬具」「謹啓―謹具」

女性の場合「一筆申し上げます―かしこ」「謹んで申し上げます―かしこ」

目上の方には真っ白い封筒に、真っ白い便箋を使います。

ここでもやはり日和先生は、清浄観を大切にすることを説かれました。

「清浄観」とは観音様の五観のうちの一つです。

利他を重んずること、これは決して自己犠牲ではありません。他とは相手であり、自分でもあるのです。相手と自分は表裏一体であると観じる心です。

穢れとは移るものです。人に穢れを移したくないから、自分自身が穢れないようにします。

最後に先生は、この言葉で講義を結ばれました。

何があっても物事を美しく見ることです。

「~のせいで」と言っていることほど、つかまれ、とらわれています。

「~のおかげで」と言っていることは、とらわれがなくなり、学び、感謝が生まれます。

それに今「~のせいで」と言っていることでも、何年かしたら「~のおかげで」に変わります。どうせ変わるなら、今すぐ「おかげで」と言いましょうね。

今回も単発参加の2名を加えて、素敵な学びの時間でした。

僕にとってはまだまだ消化不良です。この素晴らしき日本の型、日本の心を、どう「べきべき論」にならずに、「感じる」ということを大切にしながら伝えて行けるかな~と考えています。

みなさんお疲れ様でした。

日和先生、本当にありがとうございました。

第四回長月 (完)

山地 弘純

最新記事 by 山地 弘純 (全て見る)

- 兵庫県新温泉町飲食店テイクアウト情報☆ エール飯にご協力を!! - 2020年4月20日

- うちは現在アナ雪ブーム真っ盛り - 2020年2月20日

- 仲間が琴浦町にある「東伯発電所」の壊れた風車の視察をしてきてくれました - 2020年2月19日